探究する先生、探究する生徒──学びを磨き合う場から

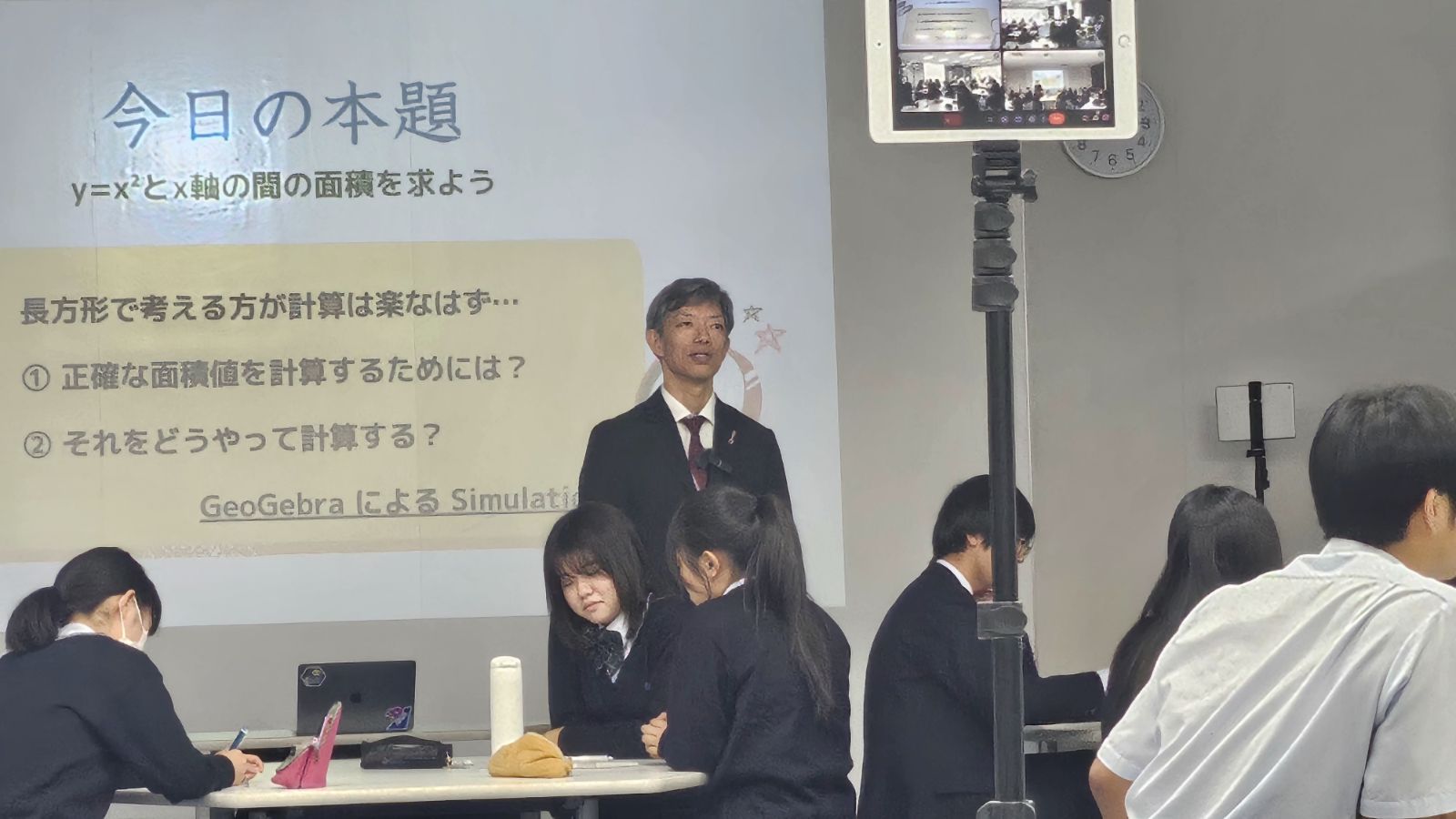

10月22日、「東京学芸大学先端教育人材育成推進機構 高校教育開発推進ユニット」の“高校探究プロジェクト”の一環として、本校の太田清司先生が高校2年6組で研究授業を行いました。テーマは「微分法と積分法」。高校数学の中でも難解な単元ですが、今回は「探究的な学びの推進」を目的とした実践でした。

授業の冒頭、太田先生は「円の面積公式はどのようにして導き出せるのか?」という問いを投げかけました。公式をただ暗記するのではなく、「なぜそうなるのか」を考える導入。生徒たちはグループで意見を交わしながら、図形を分割するなど様々な考え方などを探っていきました。その後、「積分法で何故面積が求められるのか?」という授業の本題に入り、生徒たちはこれまでに学習した知識を絞り出しながら、自分なりの考えをまとめている様子が伺えました。単にやり方を覚えて、問題が解けるようになるということでなく、“考える数学”に迫っていきました。

その様子を見ながら、「これぞ本校の生徒らしいな」と感じました。自分の考えを恐れずに発言する姿、友人の意見を聞きながら思考を深めていく姿。どのグループからも、探究の姿勢が感じられました。欲を言えば、もう少し多くの生徒の声を聞きたかったところですが、主体的に学びを進める姿はとても頼もしかったです。

本校では「探究的な学び」を教育の柱の一つとしています。しかし、すべての授業が理想的な形で探究型になっているわけではありません。だからこそ、今回のように外部機関と連携しながら授業を研究し、互いに学び合う機会は非常に貴重です。教員自身が“探究者”となって授業を磨いていくことこそ、生徒の学びをより深く豊かなものにしていく第一歩だと改めて感じました。

太田先生、本当にお疲れさまでした。今後も先生方の挑戦を学校全体で支えながら、探究的な学びの文化をさらに広げていきたいと思います。